Analisi da 3 a 5 anni di impianti post-estrattivi immediati temporizzati immediatamente (inglese)

Авванцо П.¹, Чиаварелла Д.¹, Авванцо А.², Джанноне Н.¹, Карелла М.1, Ло Муцио Л.¹ ¹

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и патологии полости рта, Университет Фоджии, декан: профессор Л. Ло Муцио. ² Частнопрактикующий врач, Фоджия, Рим.

Аннотация

Немедленная установка дентальных имплантатов в эстетических областях является главной задачей современной имплантологии. Основной целью лечения является сохранение естественной архитектуры пародонта; в последние годы параллельно с этим ставится задача сокращения периода между установкой имплантата в свежую лунку зуба и изготовлением окончательной реставрации, однако адекватные долгосрочные данные об эффективности этой методики все еще отсутствуют. Был проведен 3-5-летний ретроспективный анализ 282 дентальных имплантатов, установленных сразу в лунки удаленных зубов и темперированных с помощью незакрывающих временных протезов. Обсуждаются все зарегистрированные результаты, осложнения и предлагаемый протокол управления немедленной функцией.

Введение

Установка зубных имплантатов для восстановления отсутствующих зубов является хорошо зарекомендовавшим себя методом лечения. Согласно общепринятому протоколу, установка имплантатов должна быть отложена на срок до одного года после удаления зуба, чтобы обеспечить полное заживление альвеолярной кости 1. После установки имплантата традиционный протокол рекомендует период без нагрузки в течение 3-6 месяцев для обеспечения остеоинтеграции имплантатов. Такой длительный период лечения был очевидным недостатком для принятия пациентами этого метода лечения. В последние десятилетия традиционный протокол был оспорен путем сокращения времени между удалением зуба и установкой и нагрузкой имплантата. Были предложены различные классификации времени между удалением зуба и установкой имплантата. Это может затруднить сравнение результатов предыдущих исследований. В недавнем систематическом обзоре 2 стоматологической литературы имплантат, установленный в свежем удаленном гнезде, был назван немедленным имплантатом. Имплантат, установленный в лунку в течение 8 недель после удаления зуба, назывался немедленным-отсроченным, а имплантаты, установленные позже, — отсроченными имплантатами. Помимо сокращения сроков и количества хирургических вмешательств, были предложены и другие преимущества немедленной или ранней (немедленно-отсроченной) установки имплантата в лунку зуба. К ним относятся лучшие показатели приживаемости имплантатов, улучшенная эстетика, сохранение твердых и мягких тканей в месте удаления зуба, а также более высокая удовлетворенность пациентов по сравнению с отсроченной установкой имплантатов 3, 4, 5 Показатели успеха новых хирургических методик и новых материалов сегодня помогают клиницистам более уверенно предлагать протезирование с использованием имплантатов, но долгосрочных данных все еще не хватает для адекватного планирования лечения, основанного на доказательствах. В данной статье представлен отчет о 3-5-летнем ретроспективном анализе 282 немедленно установленных и немедленно временно установленных дентальных имплантатов.

Материалы и методы

Был проведен анализ 231 пациента, которым была проведена немедленная реабилитация одного зуба. Авторы хотели проверить, есть ли разница в результатах при использовании различных морфологий имплантатов в свежих лунках удаленных зубов с последующей немедленной временной и ранней нагрузкой. Критериями включения для установки имплантатов были неповрежденные передние зубы (рис. 1a) и достаточный остаток апикальной кости под зубом ≥ 4 мм. Дополнительные критерии исключения включали курильщиков, сильный бруксизм и/или привычку сжимать зубы, предыдущую историю неудачных имплантатов, нелеченный пародонтит, невозможность достижения первичной стабильности имплантата и необходимость в костной пластике. Периапикальные (рис. 1б), панорамные рентгенограммы и поперечные томограммы использовались для первоначальной оценки количества и качества кости в месте установки имплантата, а также для определения необходимой длины имплантата. Перед операцией проводился сбор анамнеза и рентгенографических данных. Все пациенты прошли предварительное комплексное стоматологическое лечение. Перед проведением операции было получено письменное согласие пациента.

В день операции за час до операции давали 2 гр. раствора амоксициллин + клавулановая кислота. Лорноксикам 8 мг. давали в качестве анальгетика только при необходимости. Кроме того, пациенты ополаскивались 0, 2% раствором хлоргексидина диглюконата в течение 1 мин. Местная анестезия достигалась с помощью 2% раствора мепивакаина. Удаление зуба проводилось с использованием хирургических лезвий для рассечения периодонтальной связки, сохранения архитектуры периодонта и минимизации травмы (рис. 1c-2b). Зуб удаляли осторожно, минимизируя повреждение альвеолярного отростка, а корень извлекали легкими крутящими движениями, чтобы избежать разрушения костных краев альвеолы. Грануляционная ткань, если она присутствовала, была аккуратно кюретирована и удалена. Альвеолярное гнездо орошалось стерильным физиологическим раствором. Все препарирования под остеотомию проводились с помощью хирургической направляющей. Подготовка места установки имплантата начиналась с использования небольшого пилотного бора (диаметр 1, 2 мм. ), чтобы помочь установить правильную ориентацию сверла. Пилотный бор располагался под углом нёбно или язычно, чтобы помочь сохранить буккальную стенку альвеолярной кости. Имплантаты устанавливались на 2-4 мм ниже гребня гребня и ниже верхушек корней соседних зубов. Имплантаты подбирались с учетом максимального использования доступной кости. Углы наклона абатментов не превышали 15°, а шейки имплантатов достаточно просверливали твердые и мягкие ткани. Абатменты для имплантатов 2P2S были короче, чем обычно, чтобы избежать вертикального консольного эффекта и быть уверенным в устойчивости кости к отсутствию осевых сил. После установки имплантатов (рис. 1c), абатменты были закреплены и предварительно восстановлены коронками (рис. 1d). Абсолютное отсутствие окклюзионных и боковых контактов было проверено с помощью артикуляционной глянцевой бумаги. Во всех случаях с измененными десневыми контурами накладывались швы для улучшения эстетики. Пациенты получили послеоперационные инструкции и были выписаны. Последующее наблюдение было запланировано еженедельно в течение двух месяцев до окончательного протезирования. После установки окончательного протеза пациенты наблюдались каждые 6 месяцев в течение следующих 5 лет. Дополнительные случаи представлены на рисунках 2a-d и 3a-d.

Результаты

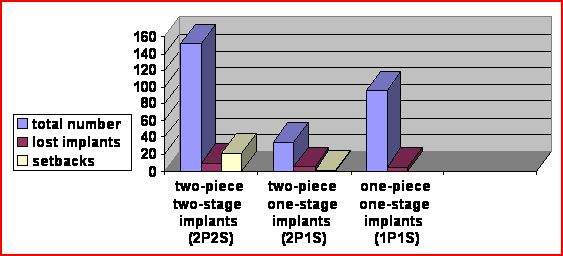

В анализ были включены различные конструкции имплантатов: 152 (53, 90%) двухкомпонентных цилиндрических двухэтапных имплантатов (2P2S) (внутреннее шестигранное соединение), 34 (12, 05%) двухкомпонентных одноэтапных винтовых трансгингивальных имплантатов (2P1S) (коническое соединение абатмента), 96 (30, 04%) однокомпонентных одноэтапных винтовых имплантатов (1P1S) (рис.4). Диаметр варьировался от 3, 4 мм. до 6, 0 мм. Длина варьировалась от 11, 5 мм. до 14, 5 мм. Замененные зубы находились в передних верхнечелюстных (93 резца, 38 клыков) и нижнечелюстных (57 резцов, 9 клыков) и боковых областях (64 верхнечелюстных премоляра, 21 нижнечелюстной премоляр). Средний возраст пациентов составил 34, 3 года (диапазон = 20-57 лет). Средний промежуток времени между установкой имплантата и окончательной реставрацией составил 24 дня (диапазон = 7-43 дня). В течение этого периода абатменты были временно восстановлены однозубыми реставрациями, чтобы мягкие ткани могли зажить в желаемых анатомических контурах. При этом старались избегать травматического окклюзионного или бокового контакта с другими зубами. Послеоперационного отека не было. Боль была легкой, и анальгетики использовались лишь в нескольких случаях. 18 из 282 имплантатов (6, 38%) вышли из строя до нагрузки; после установки окончательных протезов отказов не было. Среди неудач 10 (3, 54%) имплантатов были установлены в кости низкой плотности; в 4 из этих случаев неудача произошла из-за перелома или ослабления соединительных внутренних винтов. Другие 8 (2, 83%) имплантатов вышли из строя из-за инфекции. От 3 до 5 лет после операции все остальные имплантаты оставались полностью функциональными и сохраняли эстетическую эффективность. Сосочки и краевые костные пики были сохранены или улучшены. Иногда на имплантатах 2P2S наблюдалось ослабление соединительных винтов абатмента, которые необходимо было подтянуть. Эта проблема была особенно характерна для вторых премоляров и клыков, замещенных абатментами, прикрепленными к винтовым системам имплантатов. Полноконтурные цельные абатменты, ввинченные непосредственно в имплантаты 2P1S, не показали недостатков предыдущих имплантатов (рис. 4): проблема, обнаруженная с этим типом имплантатов, заключалась в том, что они показали более слабую первичную стабильность из-за плохой фиксации резьбы. По этой причине они использовались в нескольких случаях с очень хорошим качеством кости. При полностью остеоинтегрированных имплантатах было отмечено 22 случая ослабления винта для имплантатов 2P2S, 1 случай ослабления абатмента для имплантатов 2P1S, для имплантатов 1P1S проблем не было. Показатели, указывающие на отказы и не связанные с отказами неблагоприятные события для каждого вида имплантатов, составили 20, 6% для имплантатов 2P2S, 17, 6% для имплантатов 2P1S и 4, 1% для имплантатов 1P1S. Этот анализ был проведен для того, чтобы определить, какая система является наименее проблематичной и наиболее простой в управлении.

Одной из наиболее важных особенностей традиционного протокола было требование погружного периода заживления без функциональных нагрузок в течение 3-6 месяцев6, 7, 8. В течение этого времени пациенты были обязаны носить полные или частичные съемные протезы для временной эстетики, фонетики и жевательной функции9. Возможность сократить интервал между хирургическим и ортопедическим этапами уменьшает дискомфорт для пациентов. Именно поэтому клиническое внимание все чаще обращается на немедленную нагрузку10, 11, 12, 13, 14, 15. Что касается достижения хорошей первичной стабильности и остеоинтеграции в имплантатах с немедленной нагрузкой, то успешность этой техники была подтверждена гистологическими исследованиями животных и людей16, 17, 18. Протезирование с целью улучшения контура мягких тканей с помощью индивидуальных абатментов и временных коронок для поддержки слизистой оболочки около имплантата во время заживления было описано в отчетах о случаях, ретроспективных и проспективных когортных исследованиях 18, 20. Был сделан вывод, что немедленная или немедленно-отсроченная установка имплантатов является жизнеспособным вариантом лечения и может быть связана с лучшими результатами с точки зрения эстетики и удовлетворенности пациента по сравнению с традиционной установкой имплантатов21, 22.

Теоретическая и клиническая основа немедленной нагрузки связана с двумя соображениями: частотой успеха непогруженных одноэтапных имплантатов, о которой сообщается в стоматологической литературе, и возможностью использовать немедленную нагрузку как средство остеогенетической индукции во время заживления кости23. Согласно Branemark 24, 1, 6 заживление соединительной ткани с помощью погружной хирургической техники было основным условием для остеоинтеграции, позволяя соединительно-эпителиальному уплотнению защитить имплантат от загрязнения. Данные25, 26, 27, 28, 29, 30 об успешном применении имплантатов без погружения в воду опровергли этот принцип. Согласно Картеру и Фросту31, 32, 33 и закону Вольфа, кость подвергается переменной деформации при воздействии переменной нагрузки. Эта деформация приводит к увеличению ремоделирования кости при значениях между 2000 и 4000 μstrain (физиологический диапазон деформации кости при нагрузке). Свыше этих значений возможна резорбция кости. По этой причине в период заживления следует избегать любой деформирующей нагрузки или перенаправлять ее на другие зубы, чтобы старая парадигма «отсутствие нагрузки на имплантаты в период заживления» превратилась в «отсутствие движения имплантатов».

Что касается наличия или отсутствия контактов в окклюзии, необходимо проводить различие между немедленной нагрузкой и немедленной функцией34. Отсутствие контактных точек не означает отсутствие нагрузки: нельзя избежать разрезания пищи имплантатами, заменяющими резцы, и сил, создаваемых мышцами языка или круговой мышцы губ. Поэтому, даже если нет центрического окклюзионного контакта между челюстями, который возникает только во время глотания35, временные коронки на имплантатах, тем не менее, испытывают нагрузку при жевательных циклах. В системе с несколькими имплантатами ортопедические конструкции создают жесткую шину для имплантатов и разбивают жевательные силы на различные векторы без опасных интенсивностей и направлений. В случае с одиночными имплантатами ситуация совсем другая: один имплантат работает на фоне тех же зубов и испытывает те же силы. Полностью беззубый пациент, проходящий реабилитацию системой из нескольких имплантатов, развивает более слабую силу, чем частично беззубый пациент с одним или несколькими отсутствующими зубами.

Для немедленной установки и нагрузки имплантатов необходимо учитывать еще один параметр: резорбцию альвеолярной кости после удаления зуба. Часто немедленная замена требуется на верхних резцах из-за их высокой эстетической ценности. Настоящим врагом для интеграции является не немедленная функция, а микроподвижность на поверхности имплантат-кость36. Порог допустимого движения составляет от 50 до 100 мк37, 38. Если не брать в расчет макро- и микроретенцию, золотым стандартом которой являются самонарезающие имплантаты и микрошероховатые поверхности26, то другие факторы успеха включают достаточное количество и оптимальное расположение имплантатов, хорошее качество и количество кости, пассивное прилегание ортопедической конструкции на границе металл-металл, жесткую механическую толерантность имплантатов7 и окклюзионный рисунок. Все эти параметры относятся к системам множественных имплантатов.

Данное исследование не является рандомизированным клиническим испытанием, а представляет собой ретроспективный анализ последовательных случаев, что является важным первым шагом для разработки доказательных данных34. В Кокрановской базе данных существует только два контролируемых клинических исследования, касающихся немедленной нагрузки, и оба посвящены немедленной нагрузке на системы нескольких имплантатов в нижней челюсти2. Эти два исследования пришли к выводу, что в нижней челюсти немедленная нагрузка возможна, но не предсказуема. В Кокрановской базе данных не существует клинических исследований, касающихся немедленной установки и нагрузки имплантатов.

Кость подвергается примерно 23% резорбции в первые 6 месяцев после удаления зуба и еще 11% в течение следующих 2 лет39. Эти данные подчеркивают важность комплексного плана лечения для оптимизации имеющегося объема кости, уменьшения дискомфорта пациента и улучшения эстетики и функции.

В этом исследовании было установлено, что наилучшие результаты были достигнуты при использовании имплантатов 1P1S; этот выбор улучшил эстетику и устранил проблемы с протезированием, связанные с ослаблением соединительных винтов. Имплантаты 1P1S обрабатывались так же, как зубы, препарировались под соответствующие углы и профили выхода, а затем восстанавливались цементными коронками.

Протокол, представленный ниже, может иметь значение для достижения полноценных эстетических и функциональных результатов, минимизировать проблемы для пациентов и сократить время лечения. Протокол, использованный в настоящем анализе, может быть обобщен следующим образом:

- би- или трикортикальный контакт имплантата с костью.

- соответствующая длина и диаметр имплантата.

- первичная стабильность.

- значительное углубление имплантата.

- палатальное или лингвальное направление установки.

- функциональная нагрузка.

- отсутствие окклюзионного или бокового контакта во время временной фазы.

Заключение

В рамках ограничений данного ретроспективного анализа немедленная или ранняя установка имплантатов является жизнеспособной альтернативой отсроченной установке. Необходимы долгосрочные рандомизированные проспективные данные, чтобы правильно оценить эквивалентность между этим протоколом и традиционным отсроченным подходом.

Фотографии

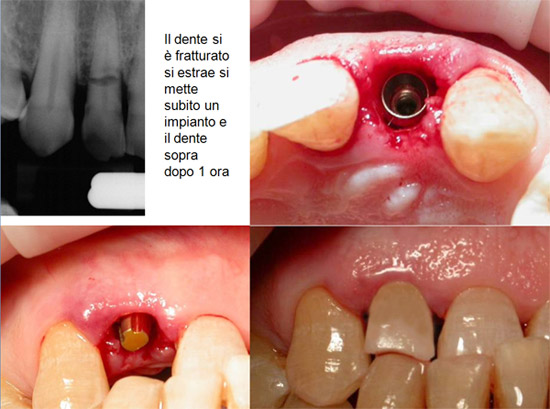

Рис.1a Невосстанавливаемый боковой верхний резец.

Рис.1b Рентгеновский снимок, показывающий реконструкцию и инфекцию на верхушке.

Рис.1c Экстракция проведена с максимальным уважением к мягким тканям и кости. Установлен имплантат 1P1S.

Рис.1d На абатмент установлена временная коронка. Вся зона промыта.

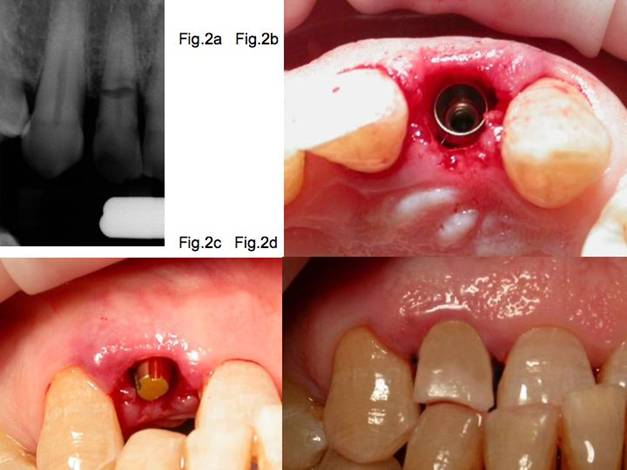

Рис.2a Перелом бокового верхнечелюстного резца. От традиционного лечения отказались.

Рис.2b Удаление и установка имплантата 2P1S.

Рис.2c К имплантату был прикреплен конический абатмент, более короткий, чем обычно.

Рис.2d Была поставлена временная коронка с зубоподобным окклюзионным контактом.

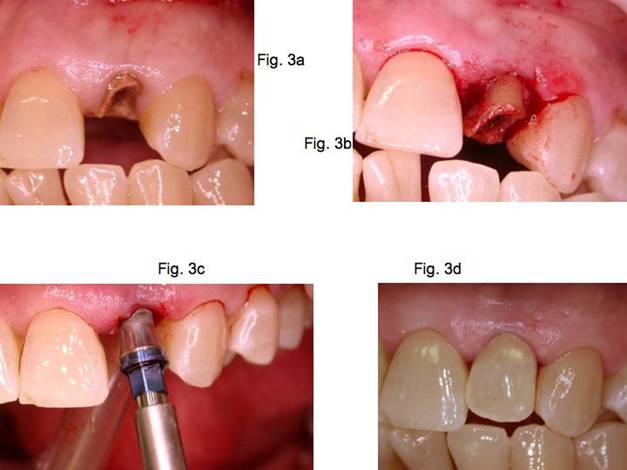

Рис.3a Неповрежденный корень бокового резца.

Рис.3b Мягкие и твердые ткани остались неповрежденными во время экстракции.

Рис.3c Палатальная установка имплантата 2P1S.

Рис.3d Временная коронка на месте.

TAG: Немедленная установка и временная фиксация имплантатов