Имплантология в 1990-х годах характеризовалась чрезвычайно жестким хирургическим протоколом в попытке сделать имплантологию как можно более предсказуемой и повторяемой. Сегодня многие части этого протокола были изменены, а некоторые концепции выглядят почти противоположными тому, что пропагандировалось в течение последних 15 лет. В действительности, за годы исследований и клинической практики стало ясно, что многие факторы способствуют достижению и долгосрочному поддержанию остеоинтеграции; одним из них, безусловно, является объем и целостность периимплантатных мягких тканей. Цель данной работы — подчеркнуть важность ширины и целостности мягких тканей для долговечности и эстетики протезов с опорой на имплантаты, а также то, что этого можно легко достичь без дополнительных хирургических вмешательств и даже путем упрощения процедур.

Введение

Последние десятилетия характеризуются утверждением остеоинтегрированной имплантологии в полном контрасте с первой имплантологией, которую сегодня мы называем «неостеоинтегрированной».

Бронмарк раньше других установил, что остеоинтеграция — это принцип, на котором имплантология основывается, понимая под этим термином контакт между костью и поверхностью имплантата без интерпозиции некостной или фиброзной ткани.

С тех пор принятие строгого операционного протокола стало обычным делом, с целью сделать имплантологию предсказуемым видом деятельности с точки зрения результатов. В течение многих лет, за редким исключением, стандартные методы включали двухэтапную хирургическую технику, состоящую из открытия лоскута, введения фиксатора в костную ткань и закрытия лоскута над самим имплантатом. Через несколько месяцев десна была снова разрезана и приведена в состояние, необходимое для установки абатмента. Двухэтапная хирургическая техника, очевидно, предполагает двойную травму мягких тканей, которые должны правильно созреть вокруг абатмента имплантата.

Показатель долгосрочного успеха с годами увеличивался, достигнув результатов около 95-97%2. Постоянный поиск клиницистами причин неудач привел со временем к установлению других причин неудач, помимо тех, которые связаны с лечением костной ткани.

Многие авторы осознали важность наличия хорошо представленной биологической пломбы для наших реставраций с опорой на имплантаты (как для естественных зубов с интактным пародонтом), а также низкой периимплантатной бактериальной нагрузки, аналогичной той, которая наблюдается в здоровом пародонте.

Когда мы обнажаем имплантат и вставляем трансмукозный элемент, организм стремится создать механический барьер для проникновения бактерий, а слизистая оболочка, окружающая имплантат, покрывается кератинизированной тканью, поддерживаемой супракрестальной соединительной тканью с плотными коллагеновыми волокнами, которые идут параллельно поверхности имплантата, имитируя структуру пародонта.

Эта структура называется биологической шириной. С тех пор как эта концепция была принята и подтверждена клиническими исследованиями, были введены некоторые хирургические техники для обеспечения наличия полосы прилегающей десны вокруг имплантатов или для увеличения ее толщины с целью оптимизации протеза в эстетических зонах: примерами являются перевод десны или техника roll-flap.

Эти вышеупомянутые техники обычно выполняются во время повторного вскрытия имплантатов. Долговечность имплантатов в значительной степени зависит от динамического баланса, установленного между иммунной системой и бактериями, присутствующими в периимплантатной борозде. В частности, в ходе многочисленных исследований было доказано, что скопление зубного налета является причиной периимплантитного гингивита, а также периимплантита. Теперь мы знаем, что в системах с винтовой фиксацией происходит постоянное проникновение микробов между внешней и внутренней сторонами имплантата, именно из-за самой природы соединения, которое имеет средний зазор между фиксатором и абатментом около 40-100 мкм, в зависимости от допусков обработки. Появление на рынке конометрического соединения между имплантатом и абатментом позволило добиться значительного прогресса благодаря самой природе этого типа соединения, которое уменьшает зазор примерно до 0, 5-4 мкм4, 18 и практически превращает комплекс фиксатор-абатмент в единую деталь. Это позволяет резко ограничить попадание микробов и токсинов в самую деликатную область системы: слияние абатментов имплантатов.

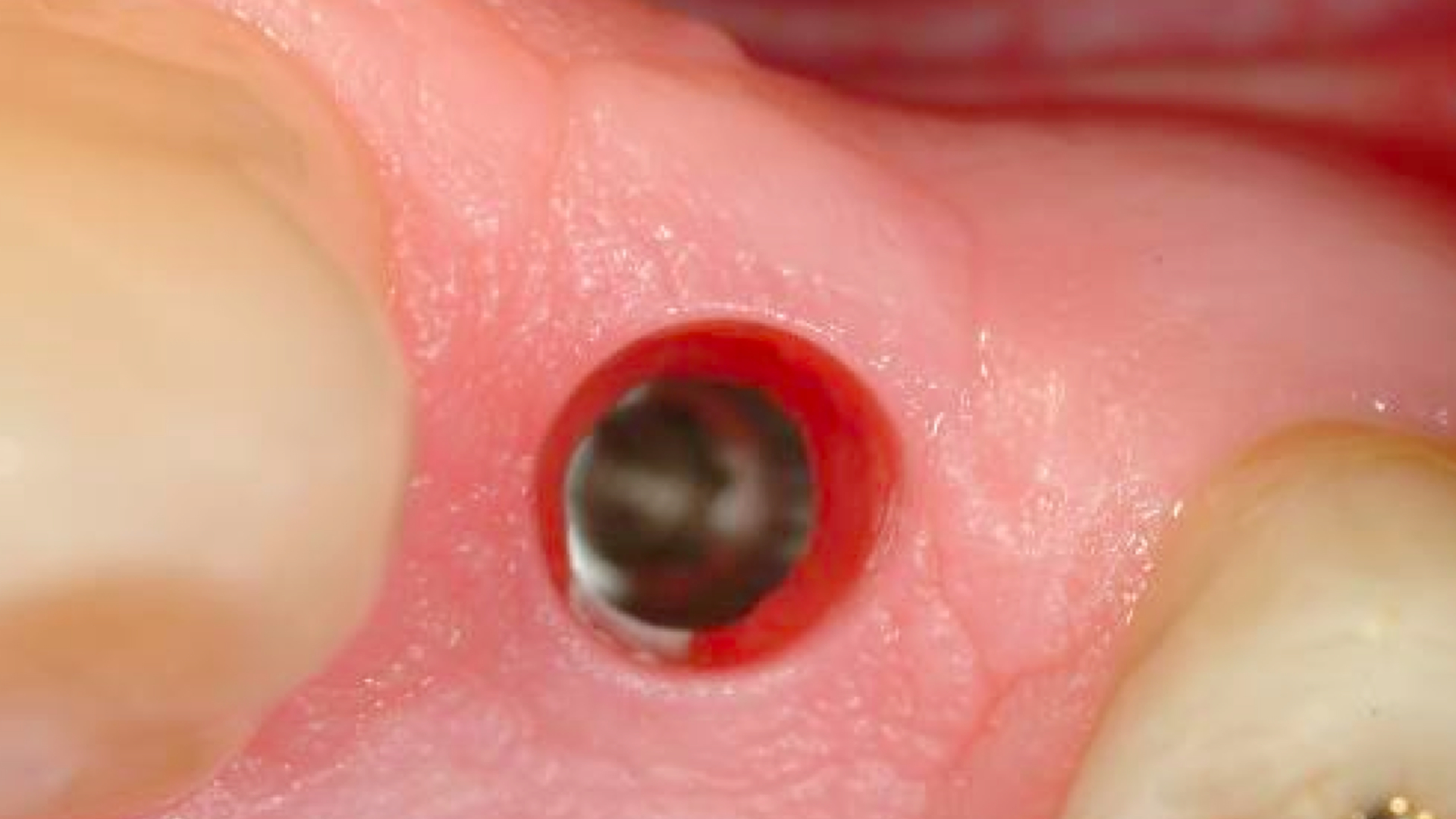

Цель данной работы — показать на примере некоторых клинических случаев лечения с помощью конометрической системы (Exacone, Leone), как с помощью простой одноэтапной хирургической техники в сочетании с лечебными пробками и кондиционированием тканей можно добиться не только правильного поддержания, но даже увеличения роста и утолщения мягких тканей (Рис. 1), не прибегая к специфическим вмешательствам, выполняемым вторично.

Выводы

Монофазная хирургическая техника с конусно-ленточными системами позволяет наилучшим и простым образом управлять правильным кондиционированием мягких тканей. Использование систем имплантатов с конометрическим соединением в монофазной хирургической технике позволяет наилучшим и простым образом управлять кондиционированием мягких тканей.

При этой технике мягкие ткани манипулируются только один раз и могут иметь более длительное время созревания, поскольку оно эквивалентно времени остеоинтеграции фиксатора.

Заживляющая пробка различного диаметра и высоты позволяет перевести прилипшую десну и тем самым увеличить ее ширину на столько, на сколько больше диаметр пробки. Здоровье тканей также обеспечивается за счет уменьшения попадания микробов в фиксатор благодаря уменьшению зазора между фиксатором и абатментом.

Все это приводит к созданию более стабильных тканей, которые обеспечат сохранение эстетики и функциональности в течение долгого времени.