Проиллюстрированы возможные варианты региональной одонтодисплазии, Аномалия, известная как «фантомный зуб», происходящий из эктодермального и мезодермального компонента зуба. Редкое, но возможное явление, которое может изменить план ортодонтического лечения.

Резюме

Региональная одонтодисплазия, известная как «зуб-призрак», является редкой аномалией, происходящей из эктодермального и мезодермального компонента зуба. Чаще встречается у женщин, имеет неопределенную этиологию, и считается, что наследственность в этом не участвует. Он часто связан с другими заболеваниями, такими как сосудистый невус, гемифациальная гипоплазия пораженной стороны и гипофосфатазия.

В основном присутствует в одном квадранте верхней челюсти, но может встречаться и в других квадрантах. Клинически «зубы-призраки» меньше других зубных элементов с гипокальцифицированной и/или гипопластической эмалью, а рентгенологически они имеют маленькие корни, открытые верхушки и большую пульпарную камеру. Таким образом, «фантомные зубы» — это зубные элементы, которые считаются агенезией, поскольку из-за поздней кальцификации они появляются на рентгеновских снимках на более поздних стадиях, или сверхкомплектные зубы, которые обнаруживаются на более поздних стадиях.

Иногда, однако, зародыш зуба может быть «невидимым», поскольку он не находится в маятниковой плоскости пластинки.

Этот участок не всегда достаточно толстый, чтобы вместить все вестибуло-языковые области, поэтому некоторые структуры могут быть опущены.

В этой статье приведены пять клинических случаев, демонстрирующих все эти возможные варианты.

В заключение, «фантомные зубы» могут привести к изменению плана ортодонтического лечения, так как они могут скомпрометировать смещение зубов.

Поэтому всегда необходимо проводить эндорал, особенно на уровне верхних вторых премоляров, чтобы проверить, не находятся ли они вне маятниковой плоскости. Во время ортодонтического лечения пациентов с агенезией также важно проводить рентгенографический контроль, особенно нижних премоляров, так как они могут кальцифицироваться с опозданием. Наконец, при наличии надколенников необходим послеоперационный рентгенографический контроль, чтобы исключить наличие «фантомных» надколенников.

Франческа Мария Рита Паризи, Андреа Карло Бутти,

Джузеппе Дувиа, ФранческоЭпифани, Дино Ре

Миланский университет, Кафедра биомедицинских, хирургических и стоматологических наук

Istituto Stomatologico Italiano Кафедра эстетической стоматологии

Преподавание зубного протезирования

Директор: Проф. Dino Re

Региональная одонтодисплазия (regional odontodysplasiaROD), известная как «зуб-призрак», является редкой аномалией развития, которая происходит из эктодермальных и мезодермальных компонентов зубного элемента 1 . Первым эту клиническую ситуацию описал Хитчин в 1934 году 2 , но первое рентгенографическое проявление было представлено в 1974 году МакКоллом и Уолдом 3 , а термин «одонтодисплазия» был предложен в 1963 году Зегарели и др 4 .

Он может поражать как молочные, так и постоянные зубы 5 с большей частотой у женщин, чем у мужчин 1, 4:1 6 .

Этиология этого явления до сих пор неясна, и наследственность, по-видимому, в этом не участвует 7 . Он был связан с несколькими медицинскими состояниями, такими как сосудистый невус 8 , гемифациальная гипоплазия пораженных ла до 9 , гипофосфатазия 10 , гидроцефалия 11 , эктодермальная дисплазия 12 , орбитальная колобома 13 и синдром эпидермального невуса 14 . Чаще всего региональная одонтодисплазия локализуется в одном квадранте верхней челюсти, но она также может быть обнаружена в ипсилатеральных квадрантах верхней и нижней челюсти или в обоих квадрантах верхней челюсти 15 или очень редко во всех четырех квадрантах 16 .

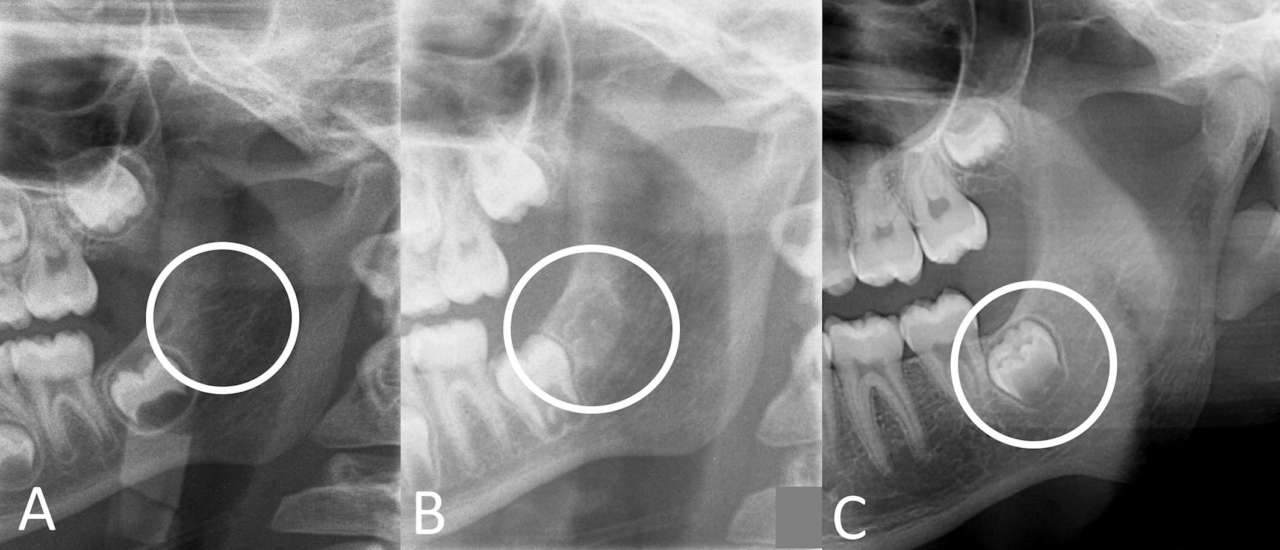

Рис. 1 Деталь левого нижнечелюстного угла панорам, выполненных одному и тому же пациенту в разном возрасте: 7 лет (A), 10 лет (B) и 16 лет (C). Можно оценить различные стадии развития 38

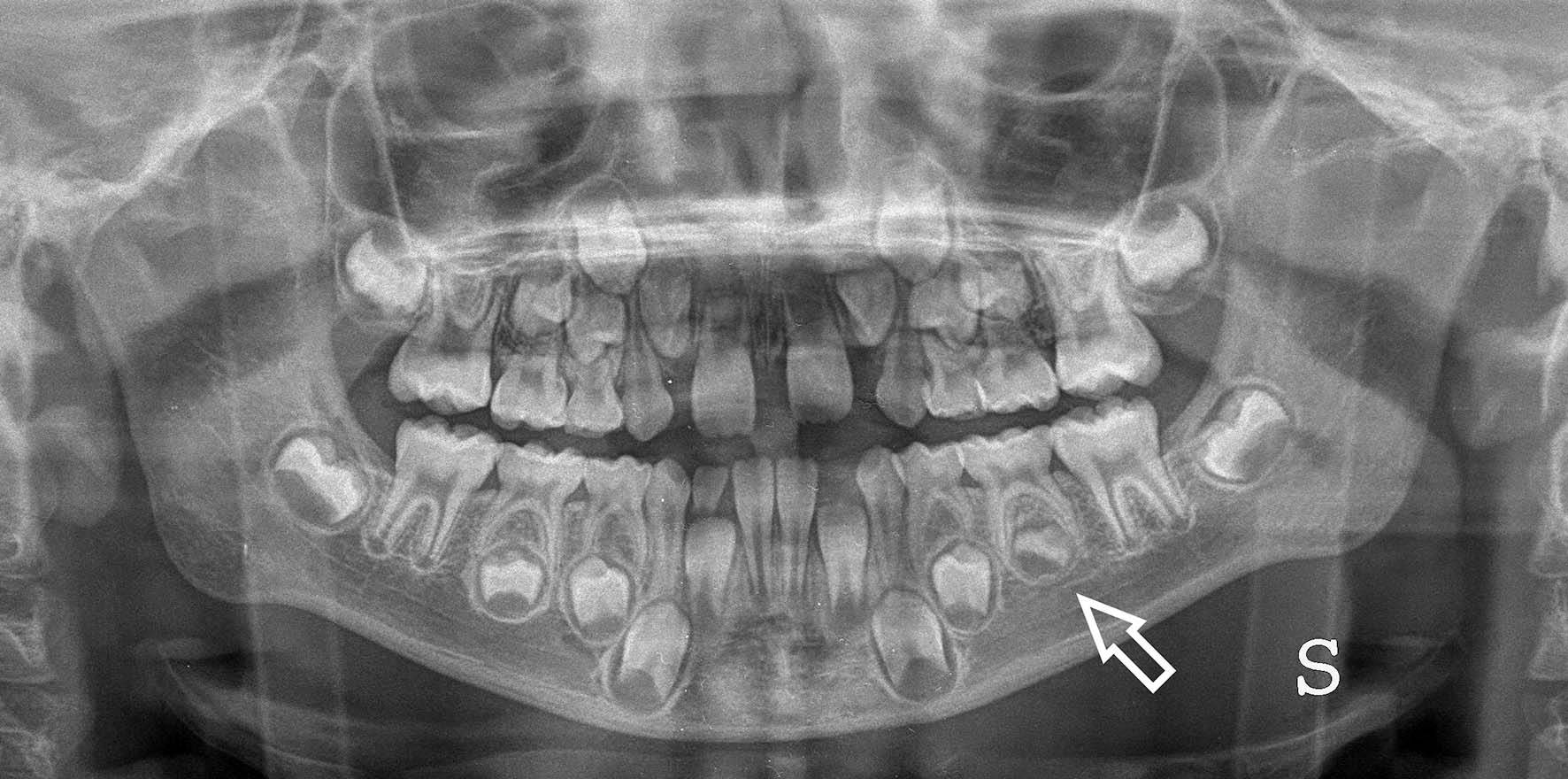

Рис. 1 Деталь левого нижнечелюстного угла панорам, выполненных одному и тому же пациенту в разном возрасте: 7 лет (A), 10 лет (B) и 16 лет (C). Можно оценить различные стадии развития 38 Рис. 2 35 и в меньшей степени 45 являются особенно «поздними» по сравнению с другими присутствующими элементами

Рис. 2 35 и в меньшей степени 45 являются особенно «поздними» по сравнению с другими присутствующими элементами

Клинически он проявляется как элемент зуба меньшего размера, чем нормальный, с выраженными ямками и бороздами, желтым или коричневым цветом и гипокальцифицированной и/или гипопластической эмалью5, 6 . Таким образом, эмаль и дентин очень тонкие, поэтому эти элементы не всегда видны рентгенографически и называются «зубами-призраками«. Они также более подвержены переломам и кариесу 17 . Рентгенографически они демонстрируют короткие корни, открытые верхушки и большую пульповую камеру 18, 1 .

В клинической практике «фантомные зубы» могут встречаться как зубы, которые считаются агенезией, но появляются на последующих рентгенограммах в результате повышенной кальцификации или как сверхкомплектные зубы, которые появляются поздно.

Вставные зубы — это зубные элементы или части зубов, присутствующие в зубной дуге в большем количестве, чем нормальная молочная или постоянная зубная формула 19, 26 . Это явление называется гипердонтией и встречается примерно у 1% населения20 . В два раза больше мужчин, чем женщин, и частота поражения верхней подмышечной впадины составляет 90-98%, особенно в премаксиллярной области 21 .

Рис. 3 Существует нормальная ситуация развития, когда вторые нижние премоляры синхронны с остальными зубами

Рис. 3 Существует нормальная ситуация развития, когда вторые нижние премоляры синхронны с остальными зубами

Врожденные зубы имеют семейную тенденцию и встречаются в сочетании с определенными синдромами, такими как синдром Гарднера, расщелина губы и неба, болезнь Крузона, синдром Фабри-Андерсона, синдром Элера-Данлоса, синдром Галлермана-Стрей и клидо-краниальная дисплазия 22 .

Наиболее распространенными являются mesiodens — сверхкомплектный элемент, расположенный между центральными резцами, особенно верхними, и distodens, расположенный после третьего моляра, также называемого парамоляром или четвертым моляром 23 .

Агенезис, с другой стороны, может быть двух типов: он может затрагивать только один или несколько зубов («гиподонтия») или все зубы («анодонтия»), что часто связано с эктодермальной дисплазией или оро-фацио-дигитальным синдромом. Он чаще встречается у женщин, передается как доминантный характер 24 , а наиболее поражаемыми зубами являются верхние резцы в молочных зубах и верхние боковые резцы, третьи моляры и премоляры в постоянных зубах 25, 26 .

Для понимания концепции «фантомного зуба» необходимо рассмотреть, как зубные элементы становятся видимыми, когда зубной зачаток достигает достаточной степени кальцификации 27 .

Пример приведен на рисунке 1. В данном случае у одного и того же пациента можно наблюдать три различные стадии развития нижнего левого третьего моляра. В возрасте 7 лет (A) на месте 38 зуба не видно. Позже, в возрасте 10 лет (B), начинает появляться начальная кальцификация. В 16 лет (С) уже виден формирующийся третий моляр.

При просмотре первого обзора (A) ни один врач не поставит диагноз агенезии 38, поскольку хорошо известно, что зубы мудрости (если таковые имеются) станут видны, когда пациент станет старше.

В редких случаях один или несколько зубов, чаще всего вторые нижние премоляры, демонстрируют особенно замедленную кальцификацию (рис. 2). Их развитие происходит очень медленно по сравнению с развитием остальных присутствующих элементов (Рисунок 3 ).

Если это состояние особенно выражено, и если панорамное исследование проведено на ранней стадии, может случиться так, что на месте «отстающего» зуба еще не видно заметной кальцификации. Поэтому зародыш зуба не виден, как в примере 1 (рис. 8 и 9), и агенезия может быть диагностирована ошибочно27 . В литературе это состояние принято называть «зубом-призраком», поскольку он появляется после того, как его не было видно. Менее редким, но все же нередким является обстоятельство, когда сверхнормативный элемент, не видимый на первых радиограммах, становится очевидным позднее (как, например, в случаях 4 и 5). Изначально плохо кальцифицированная структура зуба приобретает достаточную рентгеноконтрастность только позднее.

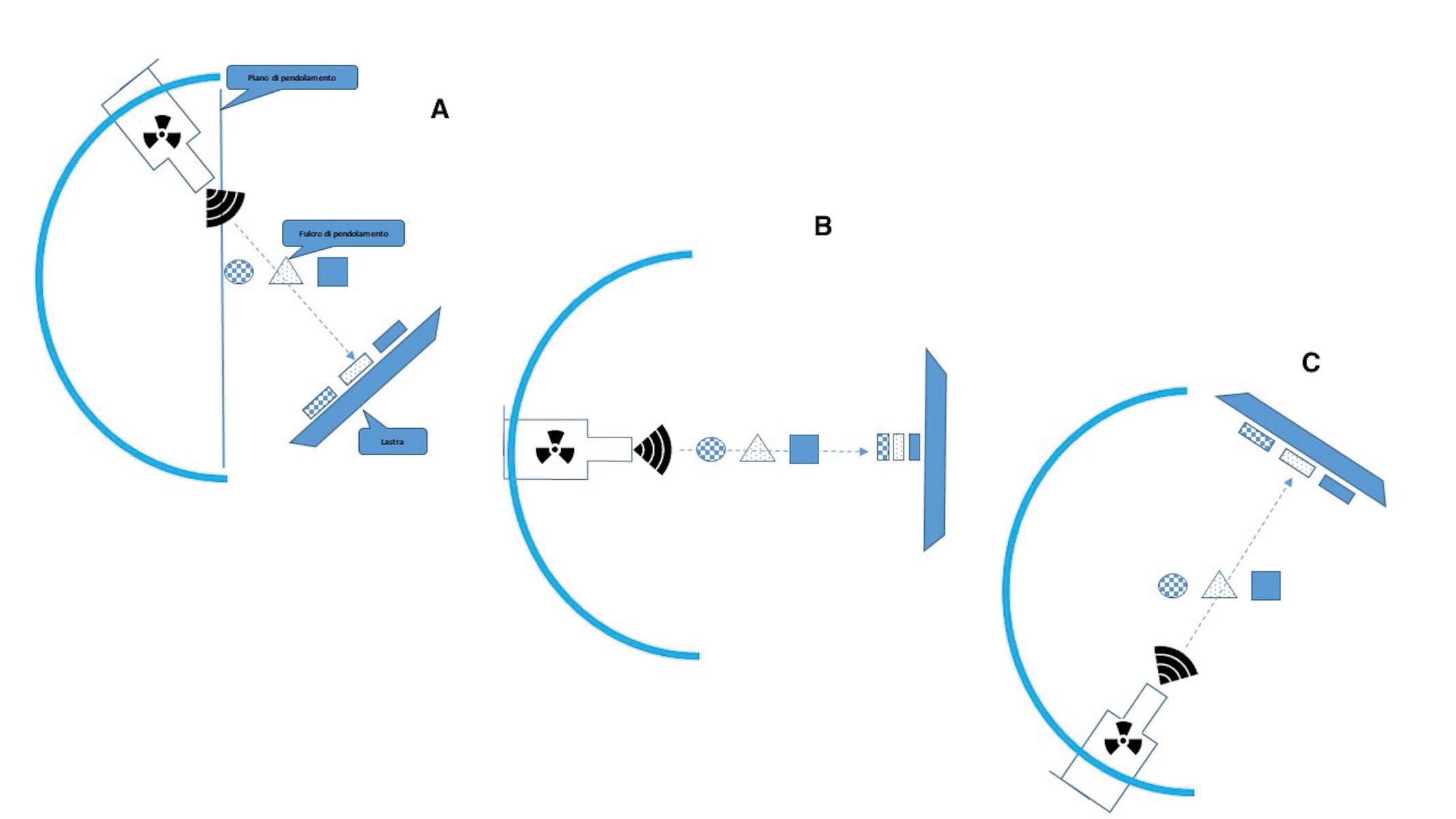

«Призрачный зуб» от плохой рентгеноконтрастности необходимо отличать от ситуации, когда «невидимость» зародыша на ортопантомограмме обусловлена тем, что проект зуба (в данном случае достаточно кальцифицированный) попадает за пределы «маятниковой плоскости» пластинки 27 .

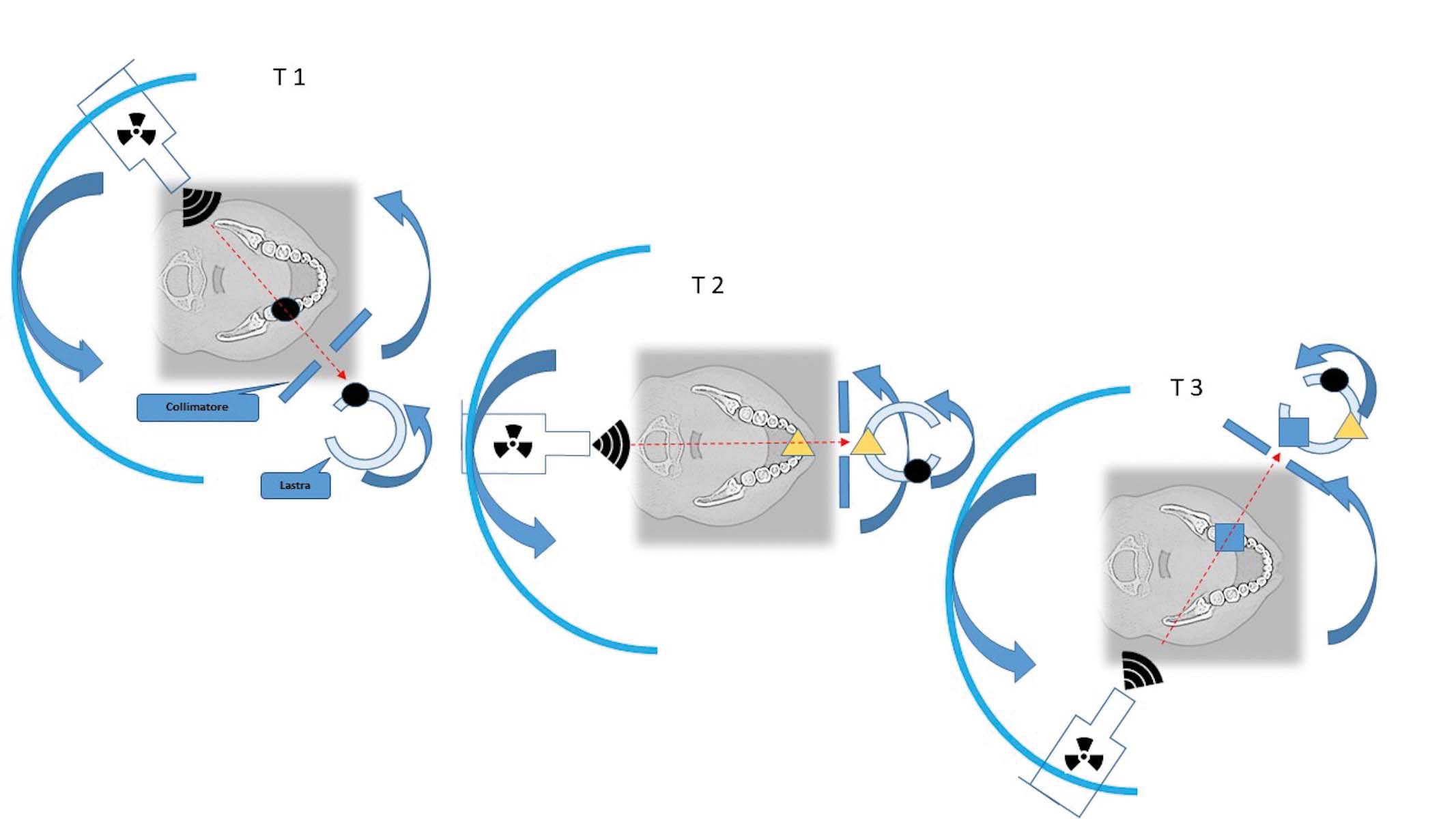

Панорамная съемка по своей сути является томографическим методом; на рентгенограмме видны только структуры, расположенные в той части пространства, которая попадает на пластину.

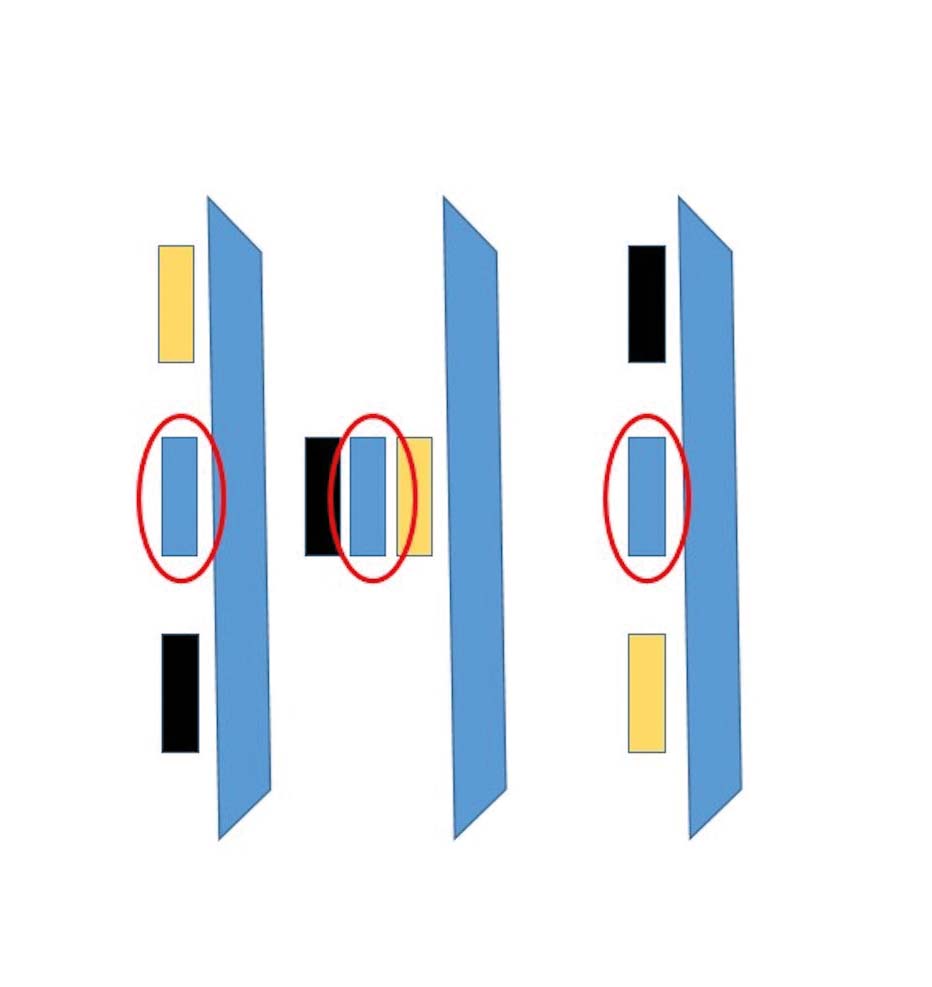

Томографические методы отображают изображения, которые относительно свободны от наложения, путем перемещения рентгеновской трубки и пленки по равным и противоположным траекториям таким образом, чтобы размыть все структуры перед или после «точки опоры маятника», содержащиеся в «плоскости маятника». Таким образом, структуры, находящиеся в плоскости маятника, видны четко, а структуры, находящиеся впереди и позади, занимают разные положения и размыты (рис. 4).

В па-норамике центр маятника не фиксирован, а перемещается вдоль зубных дуг из-за сложной полициклоидальной траектории радиогенного источника и системы пленок. Кроме того, пленка вращается перед свинцовым коллиматором, благодаря чему рентгеновский луч выглядит как вертикальная щетка (рис. 5 и 6).

Специфическими особенностями ортопантомографии по сравнению с «обычной» томографией являются: изогнутая маятниковая плоскость, единственный, более толстый томографический срез. Однако этот участок не всегда достаточно велик, чтобы вместить всю буккально-лингвальную толщу всех структур зуба. Это объясняет, почему, если некоторые зубы не попадают в плоскость маятника, они не появляются в обзоре и остаются «скрытыми» (рис. 7). Интересным примером является клинический случай 3.

Клинические случаи

Случай 1 — фантомные зубы в местах расположения 15, 25, 35

(рис. 8 и 9, любезно предоставлены профессором Антонино Сальвато)

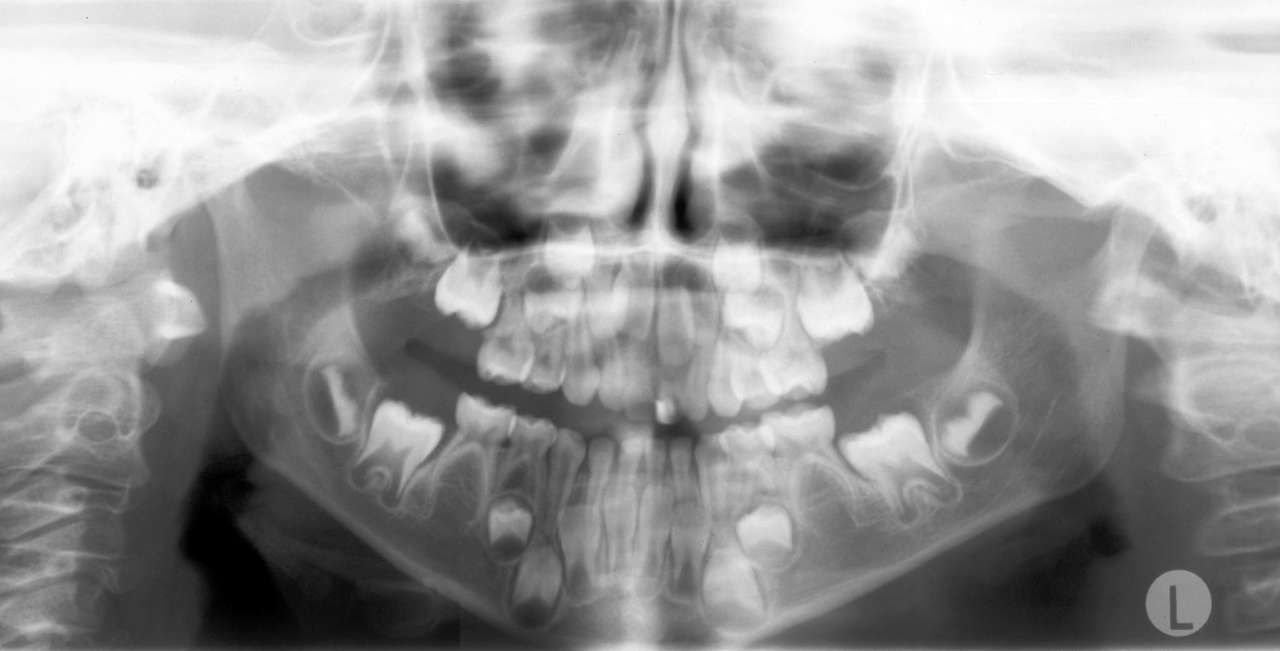

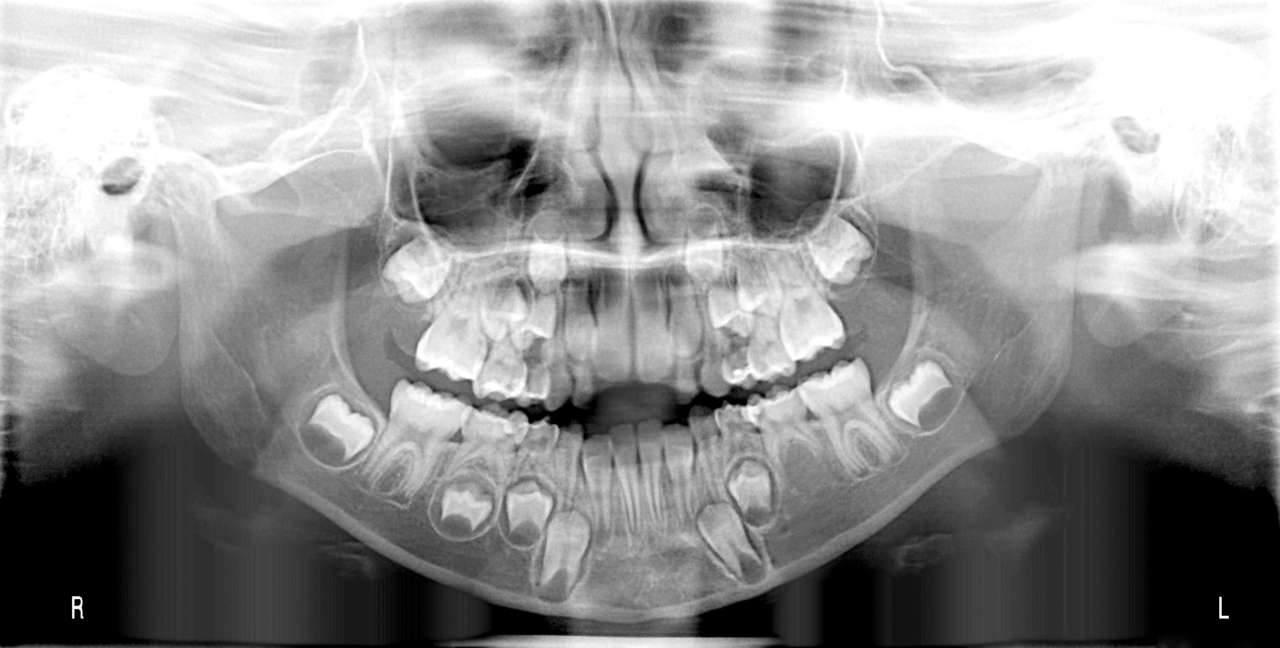

Первый обзор был проведен этому пациенту в возрасте 7 лет. Ребенок демонстрирует общую задержку в развитии зубов. Агенезия четырех вторых премоляров также кажется очевидной. На втором рентгеновском снимке, сделанном в возрасте 10 лет, видно, что три премоляра (15, 25 и 35) настолько поздно начали процесс кальцификации, что на первом рентгеновском снимке они не были видны. 45 на самом деле отсутствовали и никогда не разрабатывались. Поэтому зародыш зуба не виден и может быть ошибочно диагностирован как агенезия. В литературе это состояние принято называть «зубом-призраком», поскольку он появляется после того, как был невидим.

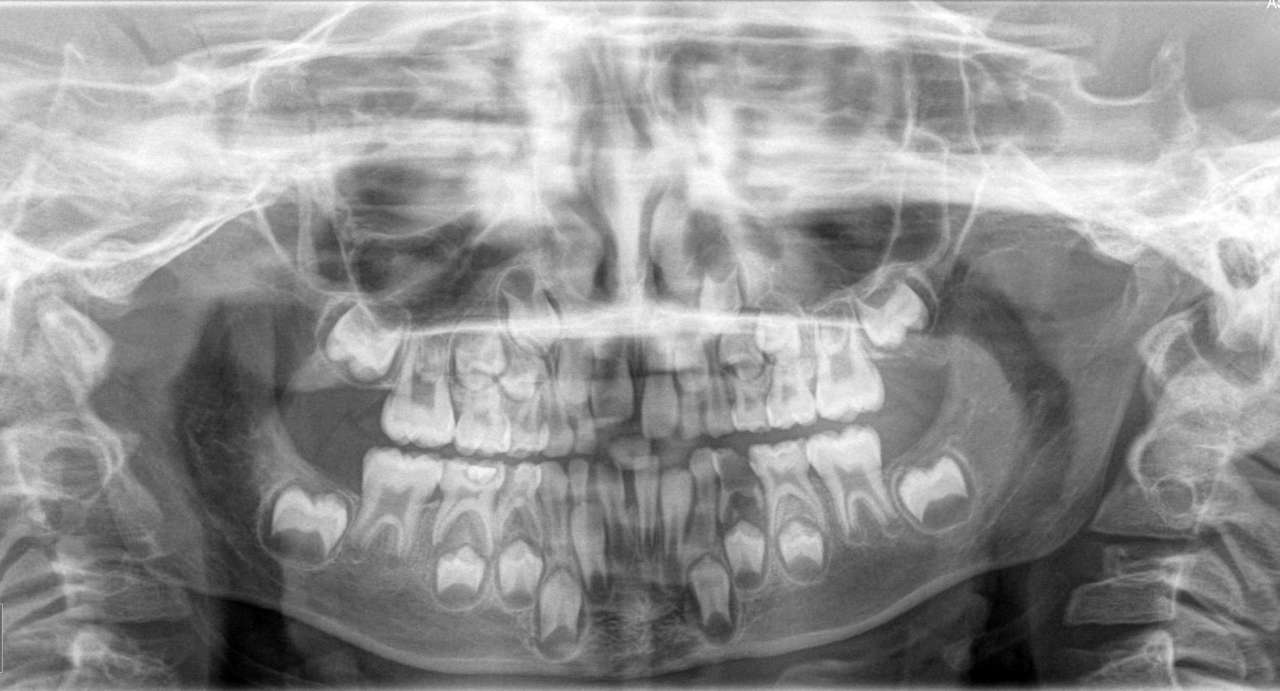

Рис. 8. Случай 1. Ортопантомография, выполненная в возрасте 7 лет. 15, 25 и 35 выглядят агенезивно

Рис. 8. Случай 1. Ортопантомография, выполненная в возрасте 7 лет. 15, 25 и 35 выглядят агенезивно Рис. 9 Случай 1. Ортопантомография, выполненная в возрасте 10 лет тому же пациенту. 15, 25 и 35, которые на первой радиограмме кажутся агенезией, на второй видны

Рис. 9 Случай 1. Ортопантомография, выполненная в возрасте 10 лет тому же пациенту. 15, 25 и 35, которые на первой радиограмме кажутся агенезией, на второй видны

Случай 2- Истинный агенезис

(рис. 10 и 11)

На первой рентгенограмме, сделанной в возрасте 8 лет, можно оценить «рентгенографическое отсутствие» 35. Некоторая задержка в развитии 45 и почти лакунарный вид верхушки 75 могут свидетельствовать о наличии еще недостаточно кальцифицированного зубного зачатка. На втором рентгеновском снимке, сделанном три года спустя, по-прежнему не видно рентгеноконтрастных структур там, где должен быть виден левый нижний второй премоляр.

На данный момент поздняя кальцификация зуба кажется весьма маловероятной.

Fi. 10 Случай 2. Ортопантомография, выполненная в возрасте 8 лет

Fi. 10 Случай 2. Ортопантомография, выполненная в возрасте 8 лет Рис. 11 Случай 2. Ортопантомография, выполненная в возрасте 11 лет. Это свидетельствует о реальном отсутствии 35

Рис. 11 Случай 2. Ортопантомография, выполненная в возрасте 11 лет. Это свидетельствует о реальном отсутствии 35

Случай 3 — сверхнормативный резец

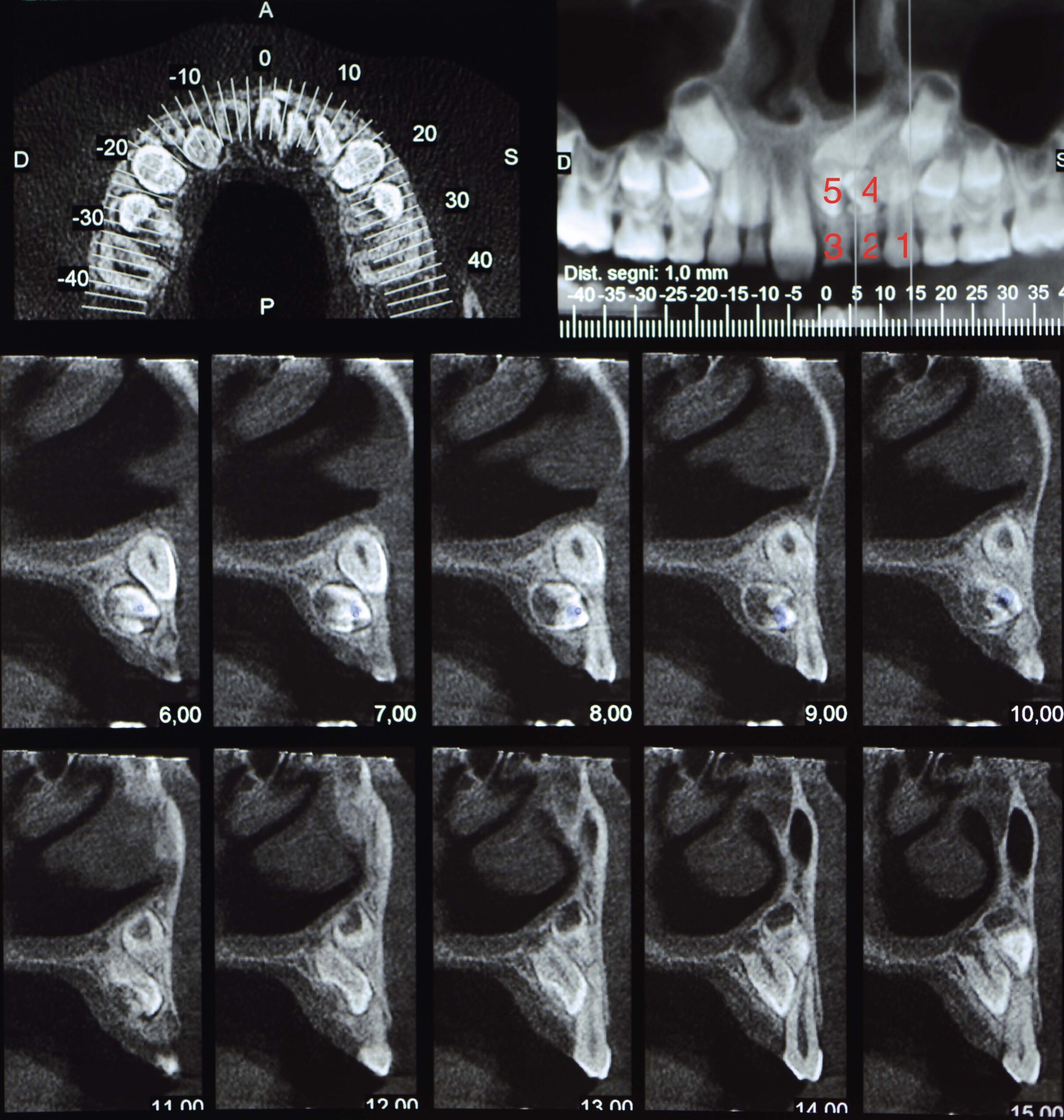

(рис. 12-17, любезно предоставлены доктором Джованни Анджело Болларди)

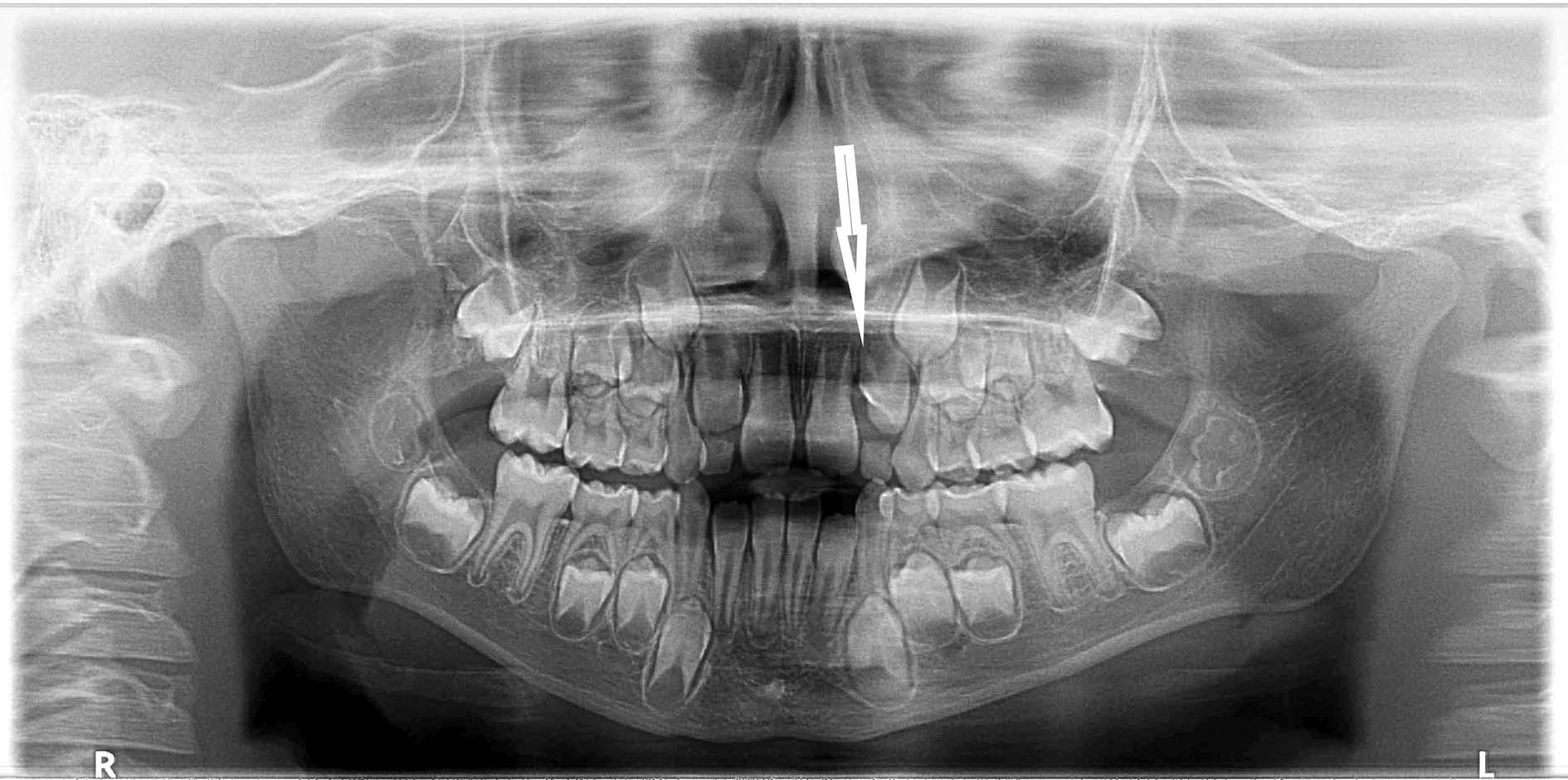

У пациента наблюдалось аномальное пространство между 21 и 22 (рис. 13), которое, казалось, не уменьшалось даже при постепенном прорезывании 23.

На самом деле, на первом обзоре видна рентгеноконтрастная область, частично перекрывающая 22 (Рисунок 12), которая не видна на второй ортопантомограмме (Рисунок 14).

В первом случае супернумерарий находился в плоскости маятника, во втором — вне ее. Целенаправленное эндоральное обследование диастемы показало наличие дентикулуса (Рисунок 15). Поэтому он был удален хирургическим путем (Рисунок 16). При отсутствии препятствия остаточное пространство закрывалось спонтанно по мере продолжения прорезывания 23 (рис. 17).

Случай 4 — сверхнормативная фантомная D enti

(рис. 18-24)

При клиническом осмотре у 9-летнего пациента выявлено замедленное отшелушивание элемента 61 и высыпание элемента 21, окклюзия моляров III класса и отрицательная семейная история изменений в зубном ряду (рис. 18).

На обзоре видно несколько рентгеноконтрастных областей, прилегающих к 21, что объясняет задержку его эрупции (рис. 19).

СКТ-сканирование показывает наличие двух сверхкомплектных зубов неопределенной формы, расположенных нёбно на 61 и 62, в то время как 22 расположен более апикально, чем контралатеральный, в контакте с дистальным нёбным корнем 63 (рис. 20).

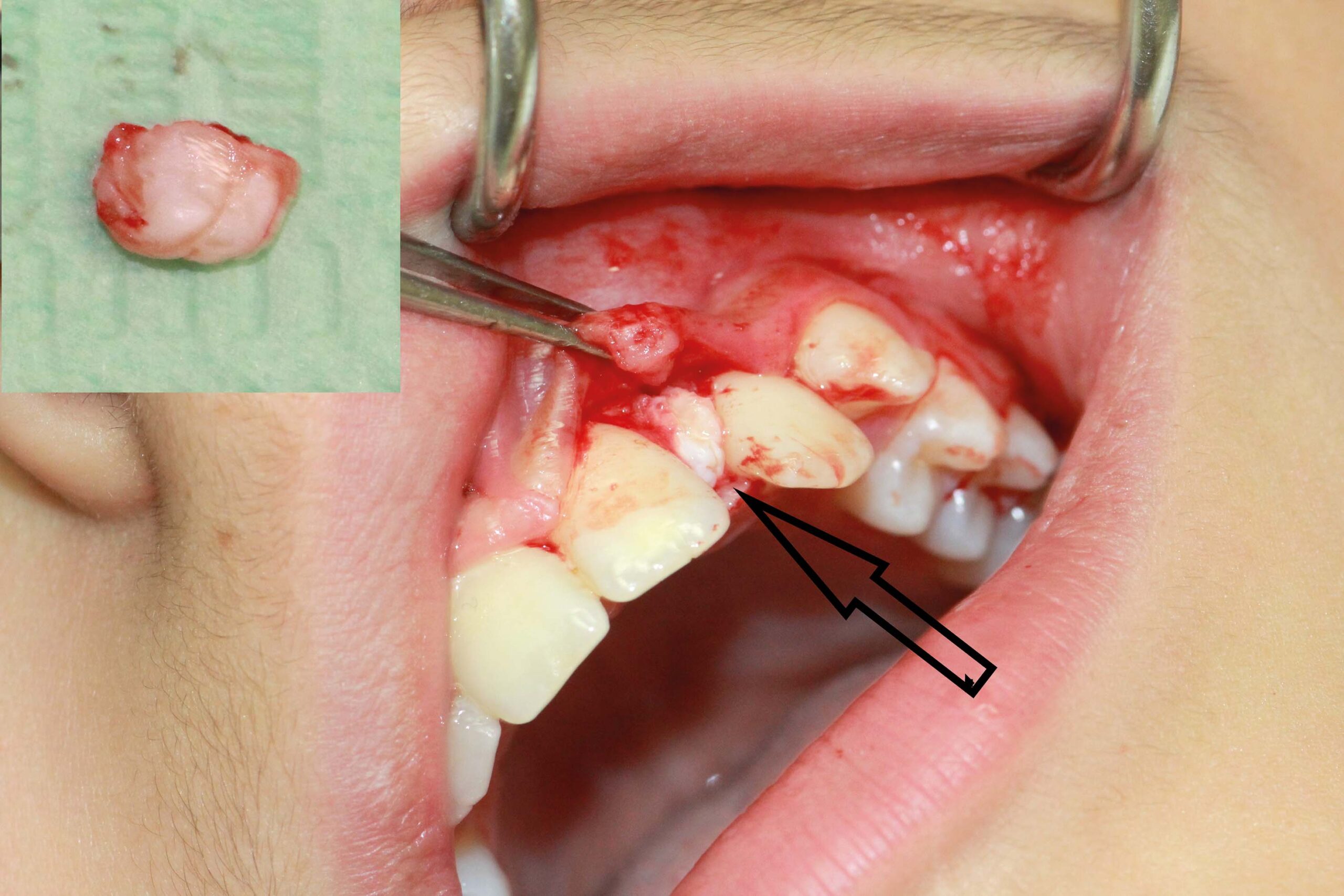

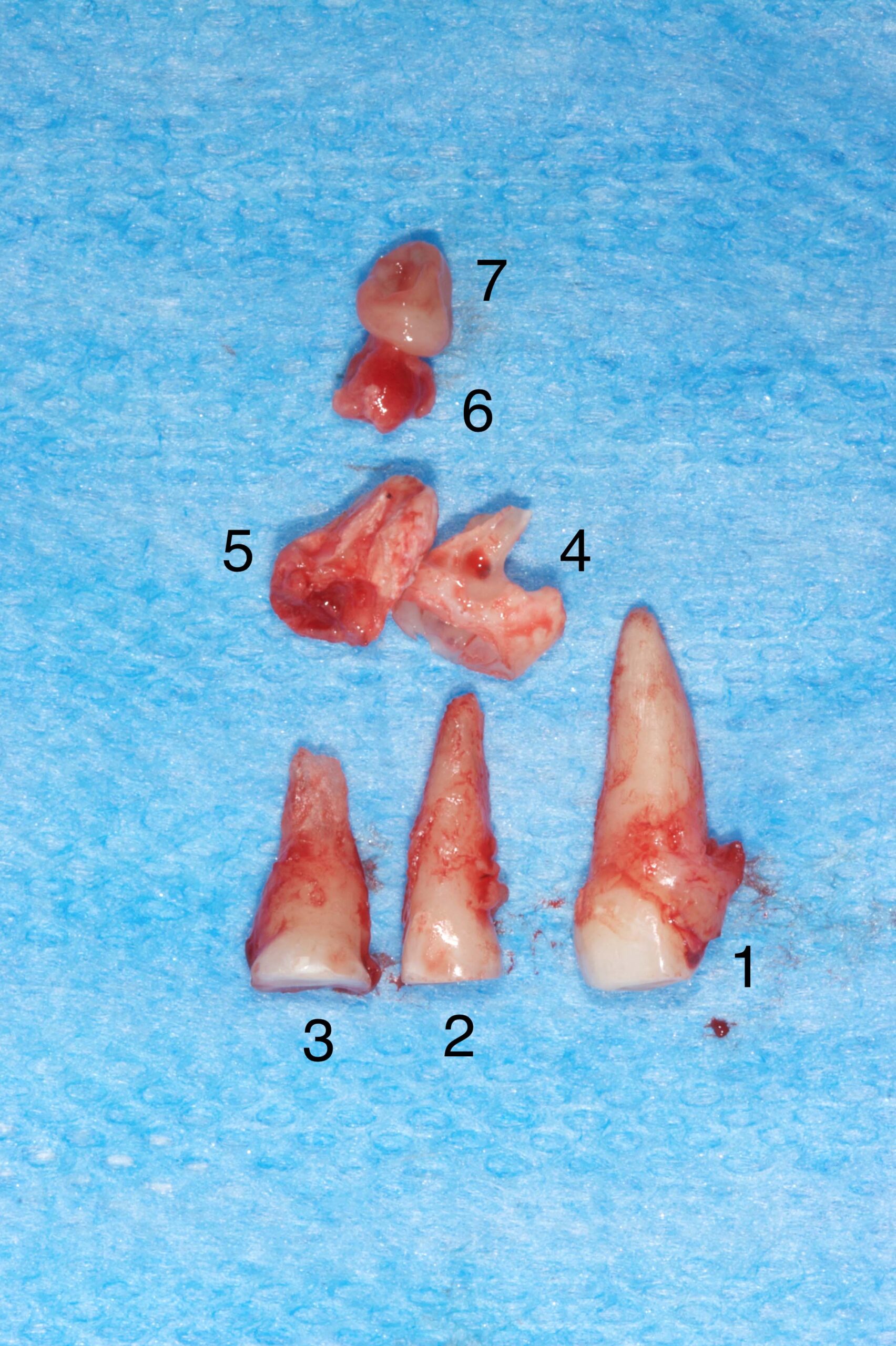

Мы приступили к извлечению 61, 62, 63 и двух сверхнормативных. Однако во время куретажа постэкстракционных областей хирург (F. E.) обнаружил еще две надкостницы (рис. 21) резиновой консистенции и, очевидно, не кальцифицированные.

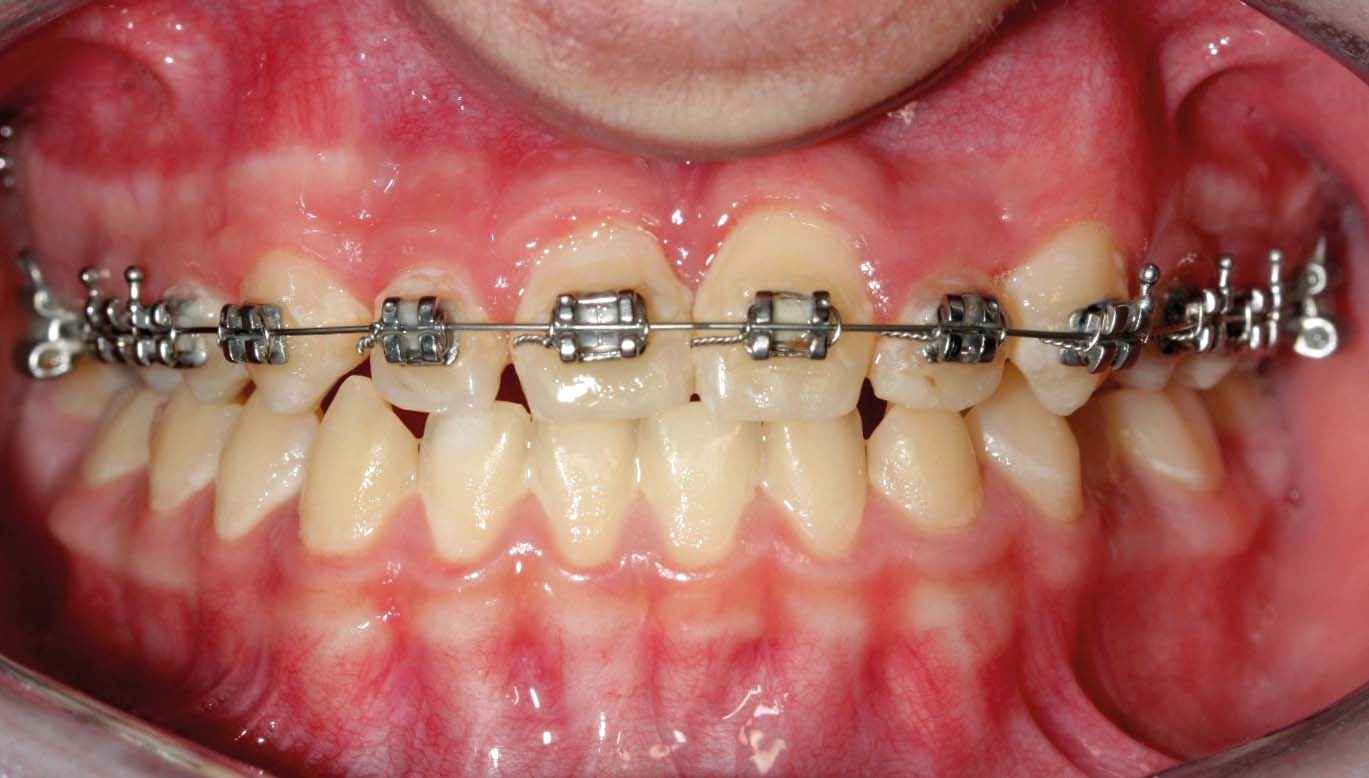

Затем были проведены гистологические анализы для выявления характера найденных элементов. В то время как два супернумерария, видимые с помощью рентгенологических методов, демонстрировали минерализованную ткань с нормальной эмалью и дентином, два «фантомных» супернумерария можно было сравнить с зубным зародышем, вызванным изменением одонтогенного процесса. Пациентке было проведено ортодонтическое лечение, дезинтегрировав несросшиеся элементы (рис. 22, 23, 24).

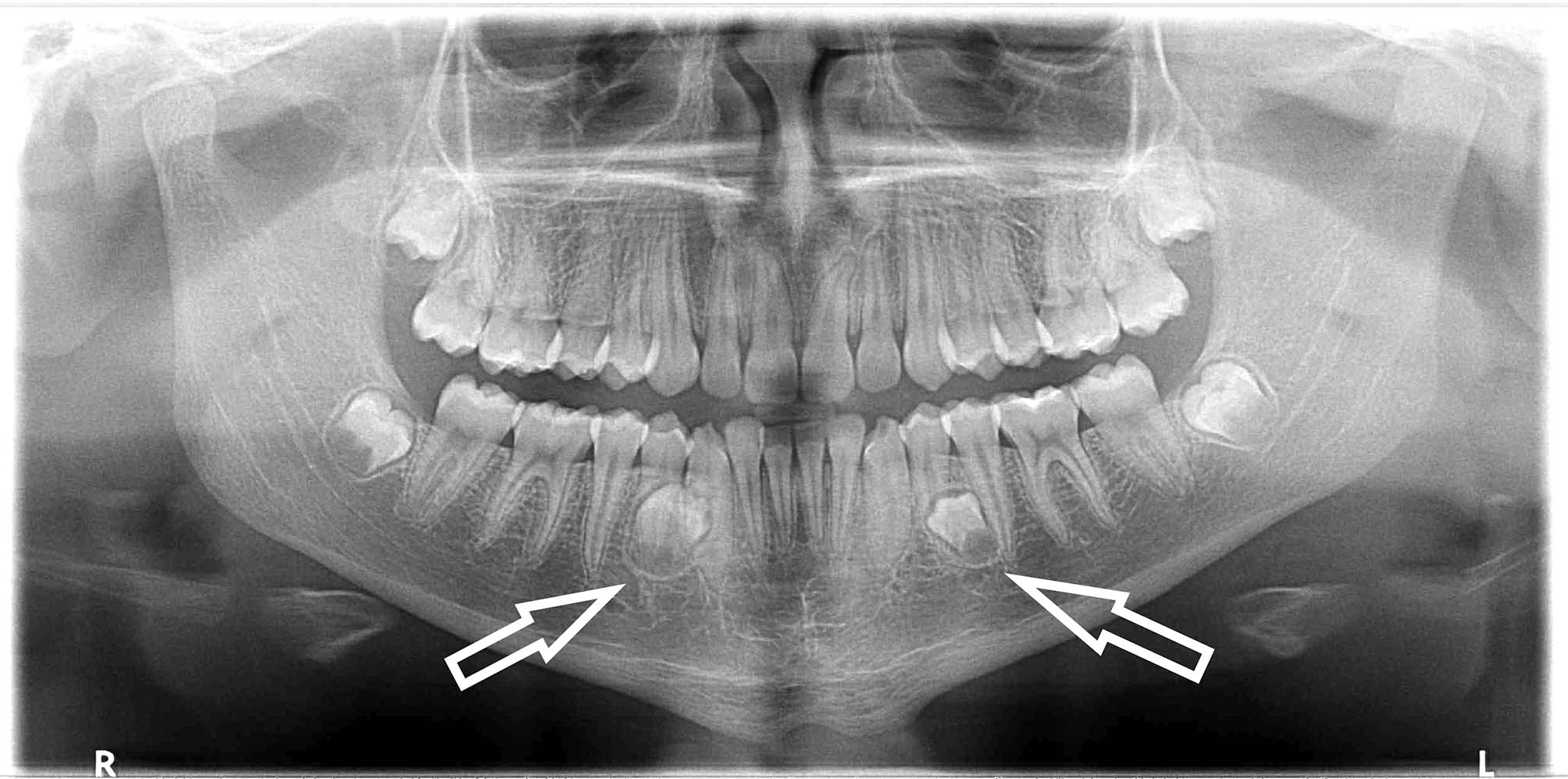

Клинический случай 5 — Два «третьих» нижних премоляра

(рис. 25-27 на стр. 44, любезно предоставлены д-ром Джованни Анджело Болларди)

Пациент прошел хирургическое и ортодонтическое лечение по поводу включения 21, блокированного сверхкомплектным зубом. На двух ортопантомограммах (рис. 25 и 26), выполненных в возрасте 8 и 9 лет, невозможно оценить наличие нижних надколенных элементов. Неожиданно, на последней рентгенограмме после бандажа, сделанной в возрасте 14 лет, появляются два сверхнормативных «третьих» премоляра (рис. 27). Эти аномальные зубы кальцинировались очень поздно и только потом стали видны.

Выводы

Фантомные зубы — редкое, но возможное явление, которое может изменить план ортодонтического лечения. Во всех случаях, когда панорамный снимок выявляет «рентгенографическое отсутствие» элемента зуба, можно предположить, особенно если это верхний второй премоляр, что этот элемент может располагаться вне маятниковой плоскости.

Для исключения этой возможности следует провести эндоральное обследование.

В любом случае, во время ортодонтического лечения пациента с агенезисом все еще полезно проводить контрольные рентгеновские снимки, поскольку, особенно в случае вторых нижних премоляров, можно столкнуться с «зубом-призраком» с отсроченной начальной кальцификацией.

Наконец, в любом случае, когда присутствуют надключичные зубы, будет полезно сделать повторные рентгеновские снимки после хирургического удаления, чтобы убедиться, что за это время не появились другие «фантомные» надключичные зубы.

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить г-жу Антонеллу Скоттон и г-жу Валентину Ванетти за их ценную помощь; профессора Антонино Сальвато и доктора Джованни Анджело Болларди за их любезную готовность позволить нам показать некоторые из их клинических случаев.

Переписка

francescamr.parisi@gmail.com

«Призрачный зуб»: ортодонтические и радиологические аспекты

Резюме

Региональная одонтодисплазия (РОД), известная как «зуб-призрак», является редкой аномалией, происходящей из эктодермального и мезодермального компонента зуба. Она чаще встречается у женщин, имеет неопределенную этиологию, и считается, что наследственность здесь ни при чем.

Часто ассоциируется с другими заболеваниями, такими как сосудистый невус, гемифациальная гипоплазия пораженной стороны и гипофосфатазия. Она присутствует, в частности, на уровне квадранта верхней челюсти, но может быть обнаружена и в других квадрантах. Клинически «зубы-призраки» меньше других зубных элементов с гипокальцифицированной и/или гипопластической эмалью, а рентгенологически они имеют маленькие корни, открытые верхушки и большую пульпарную камеру. Таким образом, «зубы-призраки» являются зубными элементами, которые считаются агенезическими зубами, поскольку из-за поздней кальцификации они появляются в последовательных фазах, или сверхнормативными зубами, найденными в более поздние времена.

Иногда, однако, зубной зародыш может быть «невидимым», поскольку он не находится в маятниковой плоскости рентгеновского снимка. Этот участок не всегда достаточно толстый, чтобы вместить все вестибуло-язычные области, поэтому некоторые структуры могут оставаться исключенными.

В данной статье приведены пять клинических случаев, которые демонстрируют все эти возможности.

В заключение, «зубы-призраки» могут привести к изменению плана ортодонтического лечения, так как они могут нарушить подвижность зубов. Поэтому всегда необходимо проводить внутриротовые эндоральные рентгенограммы, особенно на уровне вторых верхних премоляров, чтобы проверить, не расположены ли они вне маятниковой плоскости. Также важно проводить рентгенографический контроль даже во время ортодонтического лечения у пациентов с агенезией, особенно нижних премоляров, так как они могут кальцифицироваться с опозданием.

Наконец, при наличии сверхкомплектных зубов необходим послеоперационный рентгенографический контроль, чтобы исключить наличие «призрачных» сверхкомплектных зубов.